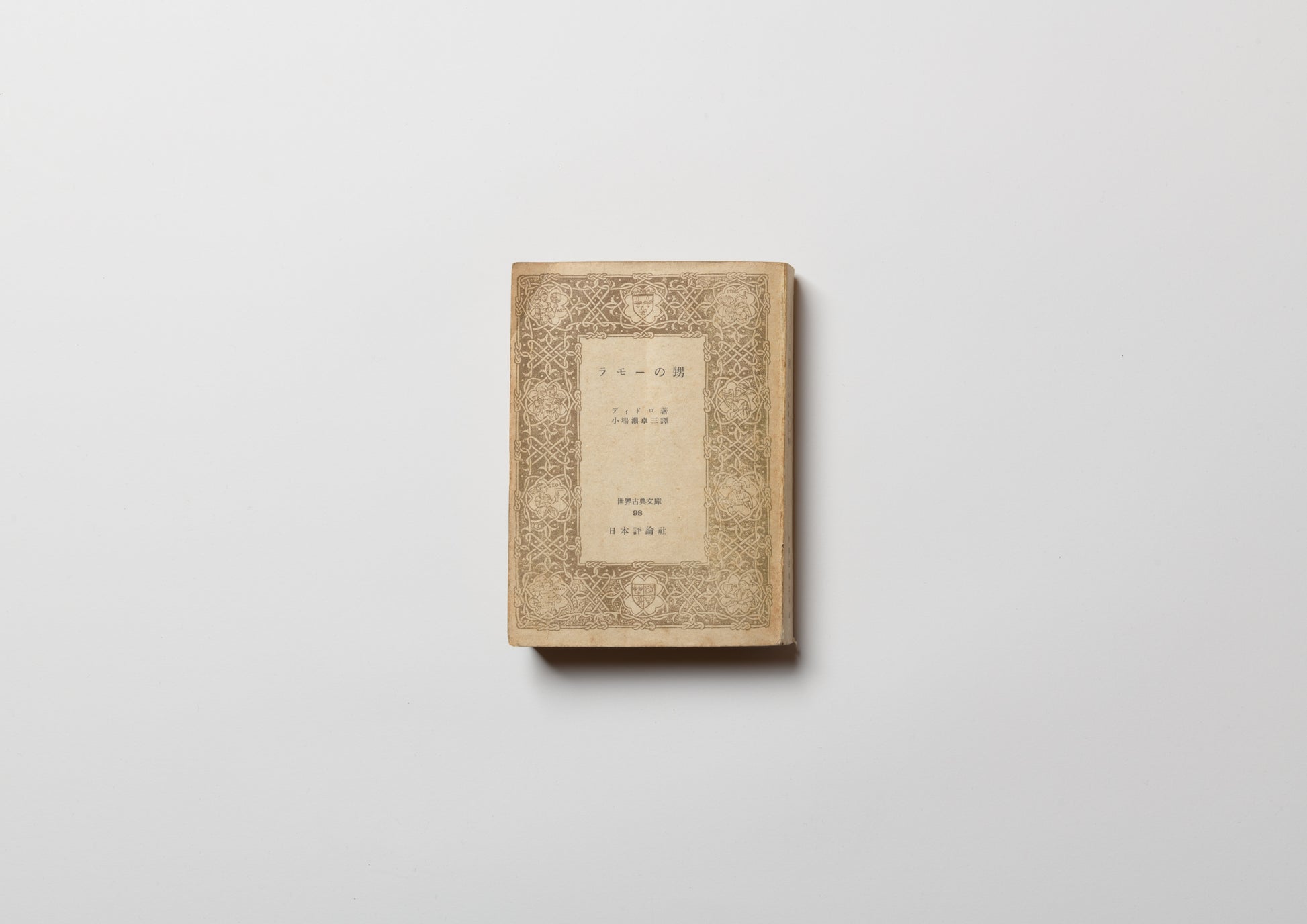

Rameau's nephew / Denis Diderot

Bibliographic Details

- Title

- Rameau’s Nephew / ラモーの甥

- Author

- Denis Diderot / ドニ・ディドロ

- Translator

- Takuzo Obase / 小場瀬卓三

- Publisher

- Nihon Hyoron Sha / 日本評論社

- Year

- 1949

- Size

- h147 × w105mm

- Weight

- 180g

- Pages

- 428 pages

- Language

- Japanese / 日本語

- Binding

- Softbank / ソフトカバー

- Condition

- good(Missing cover and obi / カバー・帯欠)

- ISBN

- 9784003362433

Diderot's masterpiece.

The footsteps of the French Revolution

I can hear the sound of lucky ears.

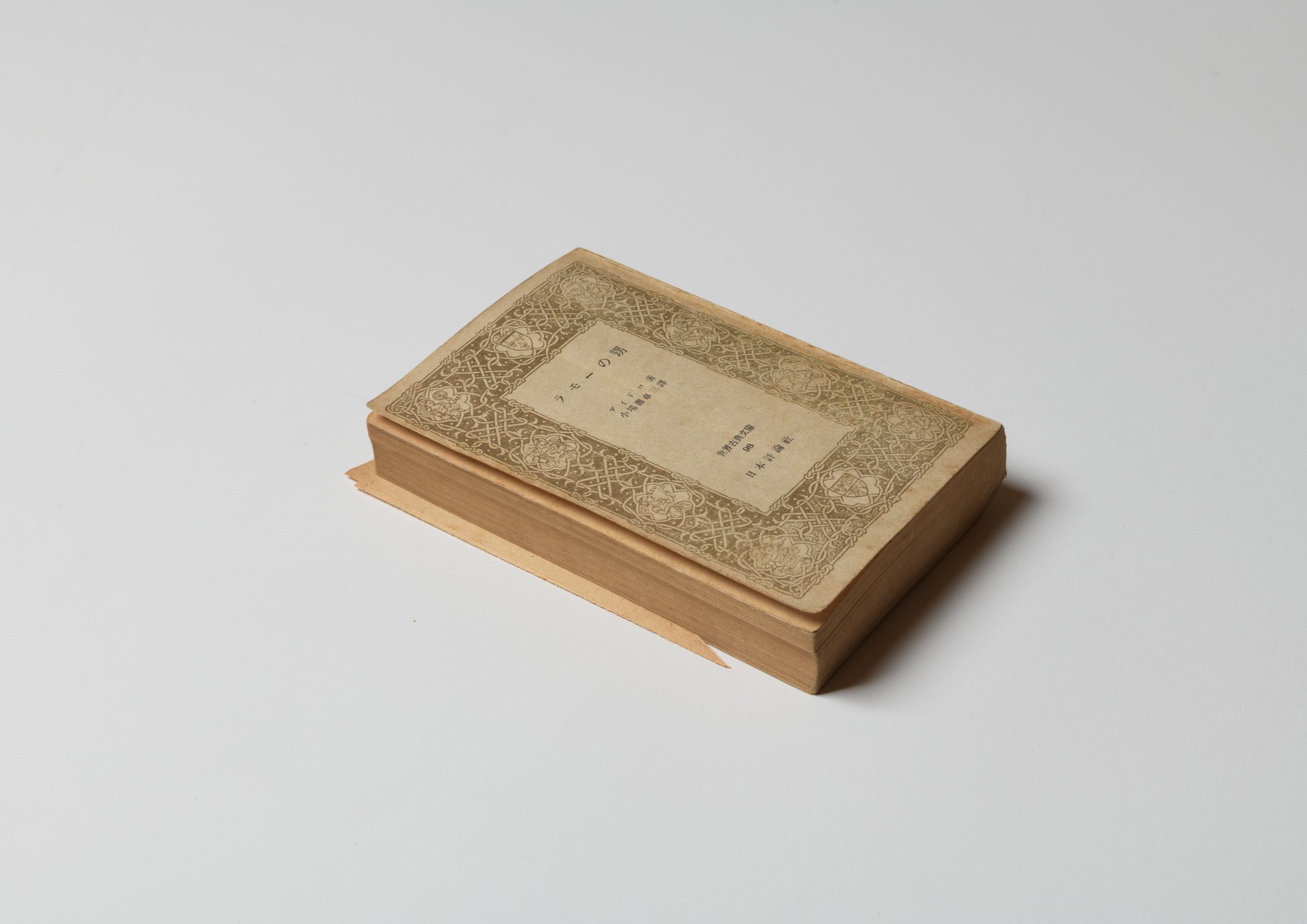

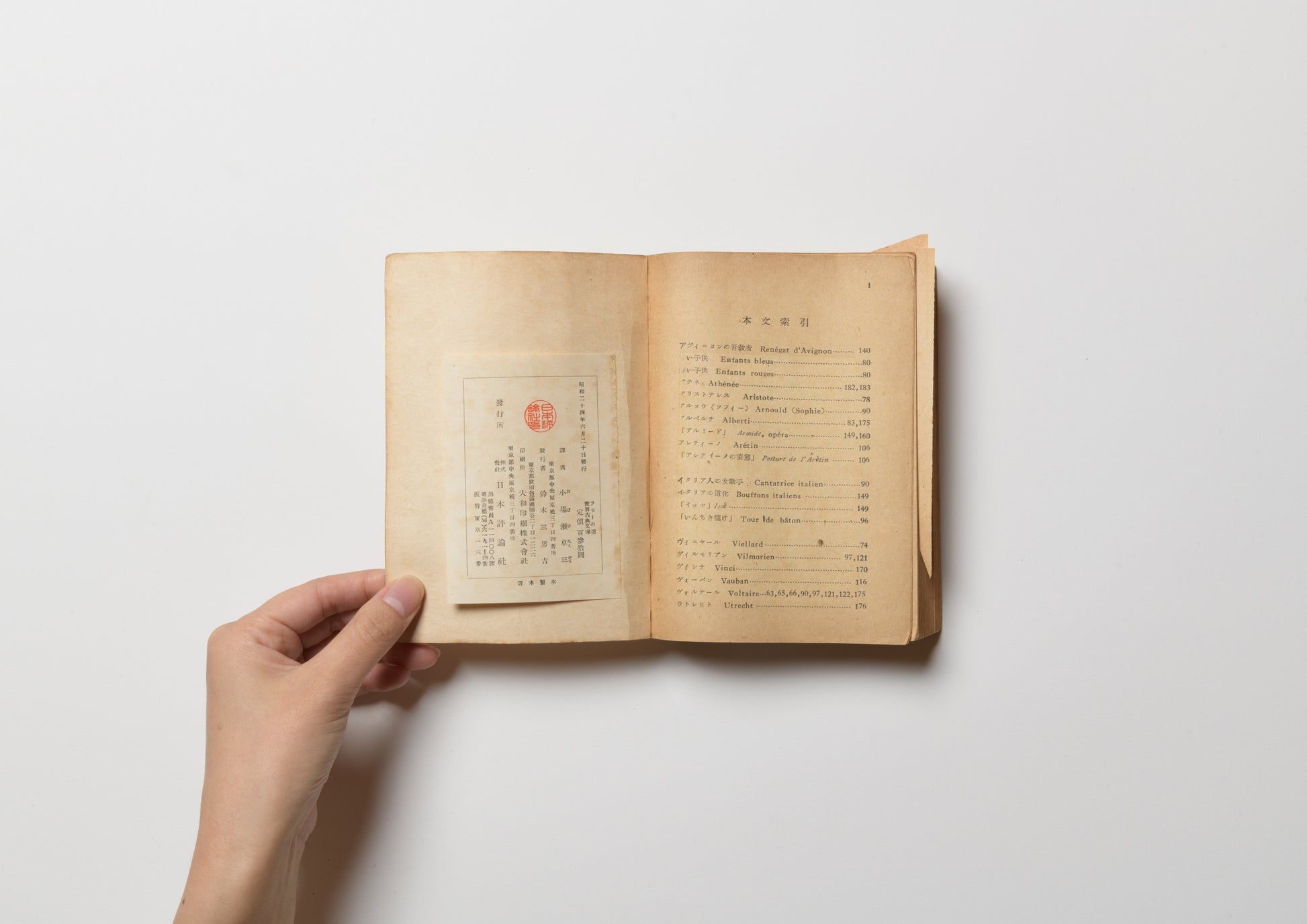

At the end of the afterword "Study of Rameau's Nephew" written by the translator Takuzo Obase at the end of the book (p.406 and p.407), I found a diagonally stretched out lucky ear. The appearance of the book with the lucky ear sticking out and the cover closed is also special, so if you purchase the book, I would like you to try lying it down at a low position.

Diderot is known for his Encyclopedia, but many experts consider Rameau's Nephew to be his greatest work. The origins of this book are also annoyingly dramatic. The manuscript was completed during his lifetime but remained unpublished, but it came to light in 1805 when Goethe translated it into German and published it. The "Nephew of Rameau" in the title is a real person. Rameau is Jean-Philippe Rameau (1683-1764), a great composer on par with Bach and Handel, and his nephew was Jean-François (1716-?), the son of Diderot's younger brother, organist Claude Rameau (1690-1761), and musician.

This book is a strange dialogue novel. Rameau's nephew is portrayed as a "he" who both parasitizes and betrays the old system, and is in complete disagreement with the philosopher "I." It is common to think of "I" as Diderot's alter ego.

The story goes like this: In 18th century Paris, a strange man, "He," appears in a corner of a glamorous cafe. This man is none other than "Rameau's nephew." His uncle is the genius musician Jean-Philippe Rameau, but "He" has neither the talent nor the fame of Rameau. What makes him strange is that "He" survives by impersonating, flattering, and sometimes acting as a cupid to the nobles, getting delicious meals for free. However, one day he accidentally gets involved in a political discussion, is easily thrown out of the noble society, and becomes a wanderer. "He" is a very extreme man, and when he can't get food, he becomes extremely skinny, but when he does get food, he takes the opportunity to overeat. He is at the mercy of the nobles, and his body shape changes like a roller coaster. One day, "He" meets the philosopher "I" at a cafe, and a conversation lasting for hours begins. At first, "he" sarcastically mocks the nobles and laughs at the contradictions of the world, but gradually his true nature emerges as he says, "I don't care about reforming the world. Money is everything!" The way "he" puts all his energy into making money and surviving, rather than reform or ideals, is somehow humorous and somehow real.

This scathing critique of French society under the ancien regime was written in 1762. The French Revolution broke out in 1789, 27 years after Diderot wrote it and just five years after his death.

The Fukumimi in this book is sharp, but also somehow generous, giving it a strong presence. Right next to the Fukumimi is a quote from the translator, Oba: "The idea that greater happiness, true happiness, can be found in serving the general happiness of society itself than in serving personal interests, is rippling. It is the footsteps of a great revolution knocking on the door." As soon as I imagine Diderot's rippling ideas appearing as Fukumimi, I feel a strange significance in the Fukumimi.

"table of contents"

Preface (Montval)

Annotation

Rameau's Nephew

Annotation

The Life of Jean-Philippe Rameau (Toinan)

Annotation

Study on "Rameau's Nephew" (Translator)

Text index

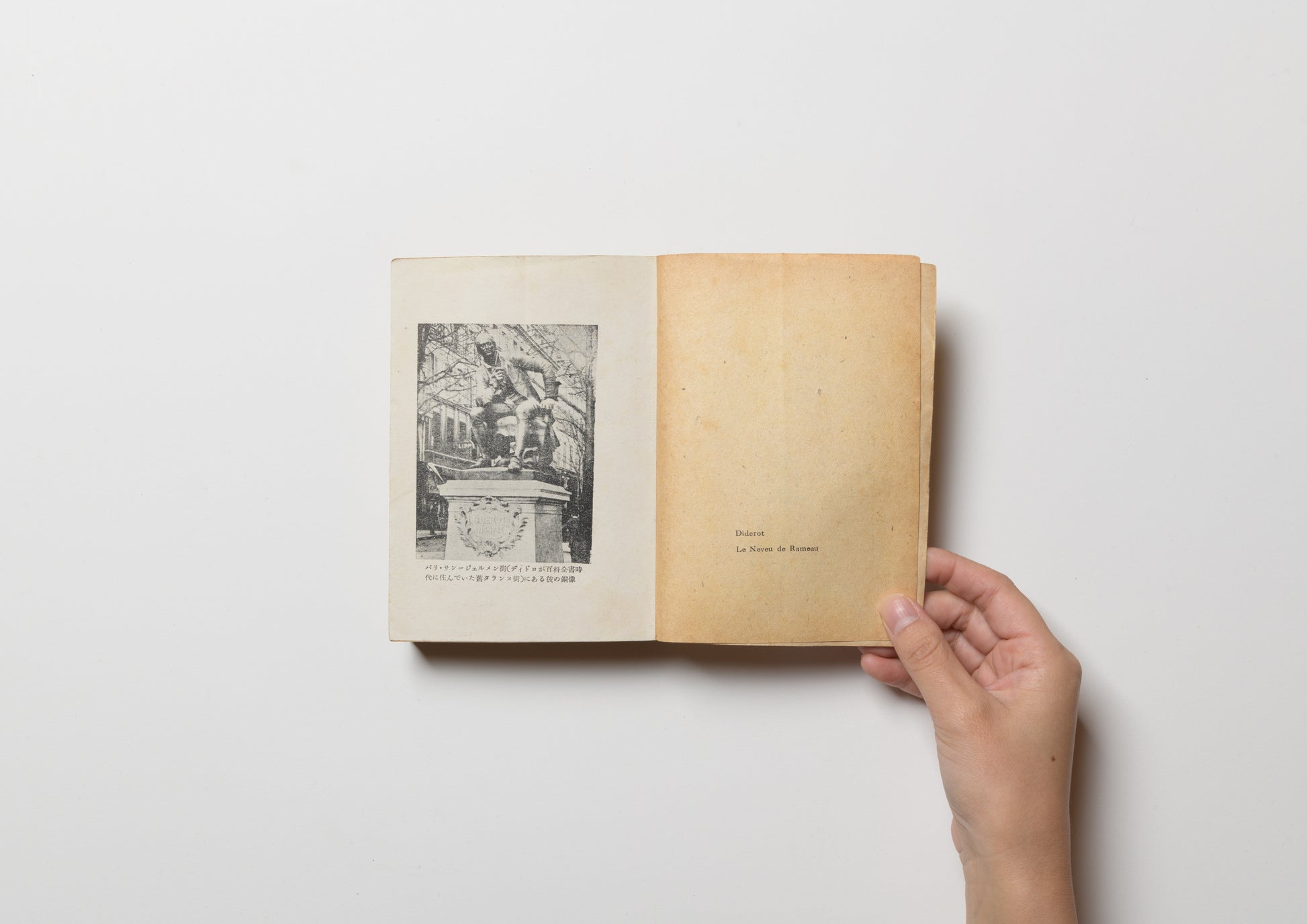

Denis Diderot (1713-1784)

He was a French philosopher, art critic, and writer, and one of the leading figures of the 18th century Enlightenment. He was particularly known for his research on aesthetics and art, and compiled the Encyclopedia with Jean le Rond d'Alembert, popularizing the ideas of the Enlightenment. He placed emphasis on rationalism and scientific thinking, and sought to promote social reform by criticizing existing authority and prejudice. His masterpiece, the Encyclopedia, was co-edited by him and Jean le Rond d'Alembert, and was a major undertaking that brought together 18th century knowledge of science, philosophy, art, and technology. The project aimed to popularize the ideas of the Enlightenment by systematizing existing knowledge and sharing it widely with the people. However, he faced many difficulties, including strong opposition from the church and the government, and a temporary ban on publication. Nevertheless, Diderot did not give in, and continued to publish with many collaborators, eventually completing this feat of 17 volumes. He also produced many philosophical and literary works, writing novels such as "Rameau's Nephew" and "Jacques the Fatalist and His Master," in which he presented his own unique perspective on human free will and ethics.

Encyclopedia/Encyclopedia

The Encyclopedia, or a Rational Dictionary of Science, Arts, and Crafts, is a huge book and a culmination of magnificent knowledge created by Diderot and d'Alembert in 18th century France. The key to this is to compile knowledge into one book, while valuing the connections between each field. "Science," "art," and "philosophy" are not separated, but are edited by fitting the pieces together. Diderot was the editor-in-chief and put the whole together, while d'Alembert created the theoretical foundation. The most important thing here is the "power of editing." The key is how to connect information with each other, and Diderot made it so that when the words "philosophy" and "science" appear, it is immediately clear how they are connected to other fields. It received backlash from the dominant powers of the time, especially the church and the monarchy, but on the contrary, it attracted attention to the Encyclopedia, and became a catalyst for the spread of enlightenment and free thinking. Diderot and d'Alembert created a new knowledge device in which knowledge is shared and edited by everyone. Even more surprising is that Diderot was originally a poor and almost unknown clerk. Although he studied theology and philosophy at the University of Paris, his editing achievements were limited to translating Plato's "Apology of Socrates" from Greek into French, some small history books, and a medical dictionary. Despite this, the famous Le Breton entrusted Diderot with this epic work. The Encyclopedia is not just a dictionary, but a tool for the free pursuit of knowledge, making it a true symbol of the intellectual revolution. Its influence remains strong even today, and this was the moment when the great adventure of knowledge truly began.