VARIATION/Tatsuhiro Suizu

Bibliographic Details

- Title

- VARIATION

- Artist

- Tatsuhiro Suizu / 水津達大

- Editor

- Director + Editor + Publisher: Osamu Kushida / 櫛田 理

- Designer

- Nobuhiro Yamaguchi + Ippei Tamai / 山口信博+玉井一平

- Images

- Photo by Yosuke Otomo / 写真:大友洋祐

- Publisher

- FRAGILE BOOKS

- Year

- 2025

- Size

- h257 × w182 × d20mm

- Weight

- 500g

- Pages

- 180pages

- Language

- English & Japanese / 日英対訳

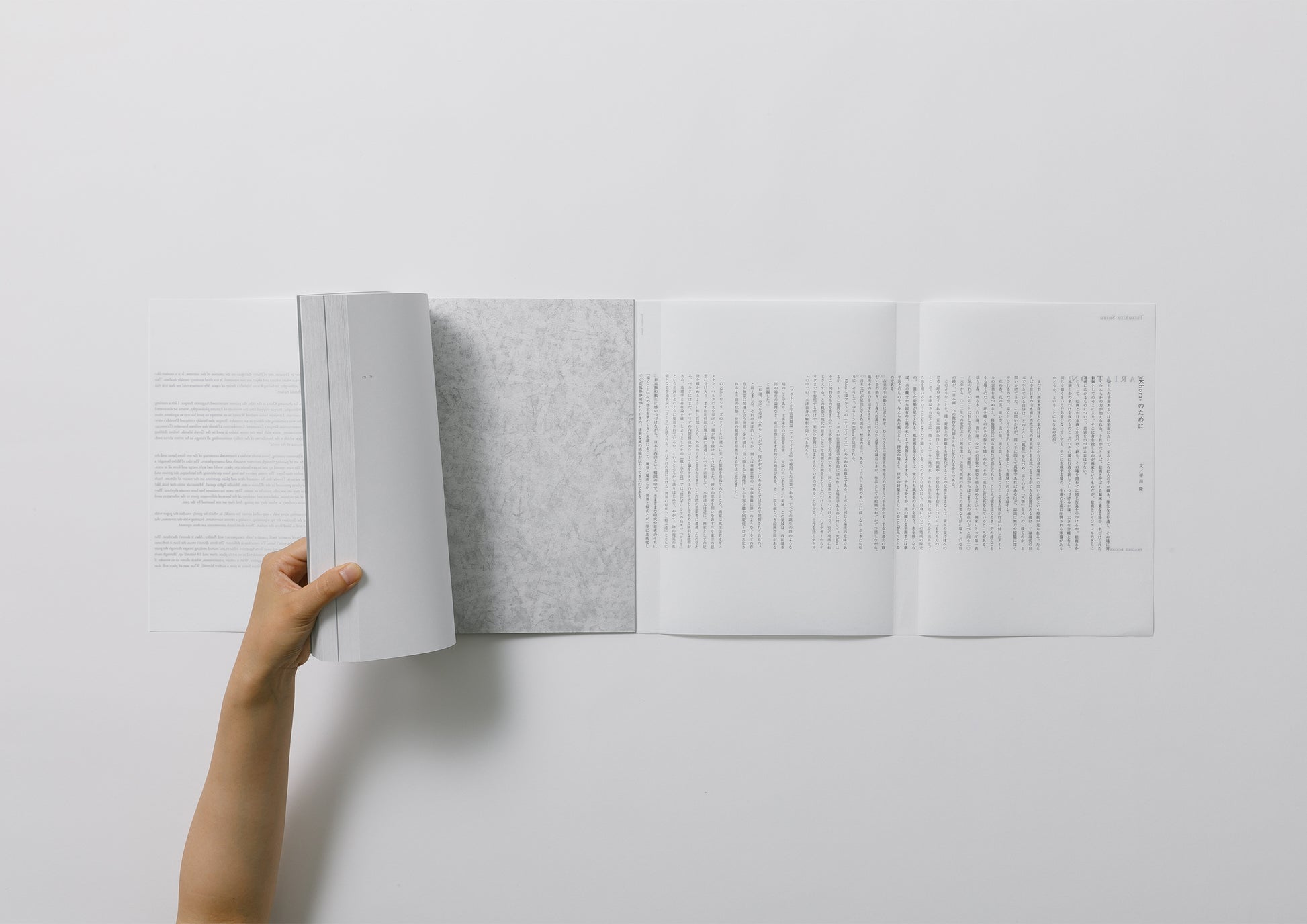

- Binding

- thread-sewn binding / 糸かがり

- Printing

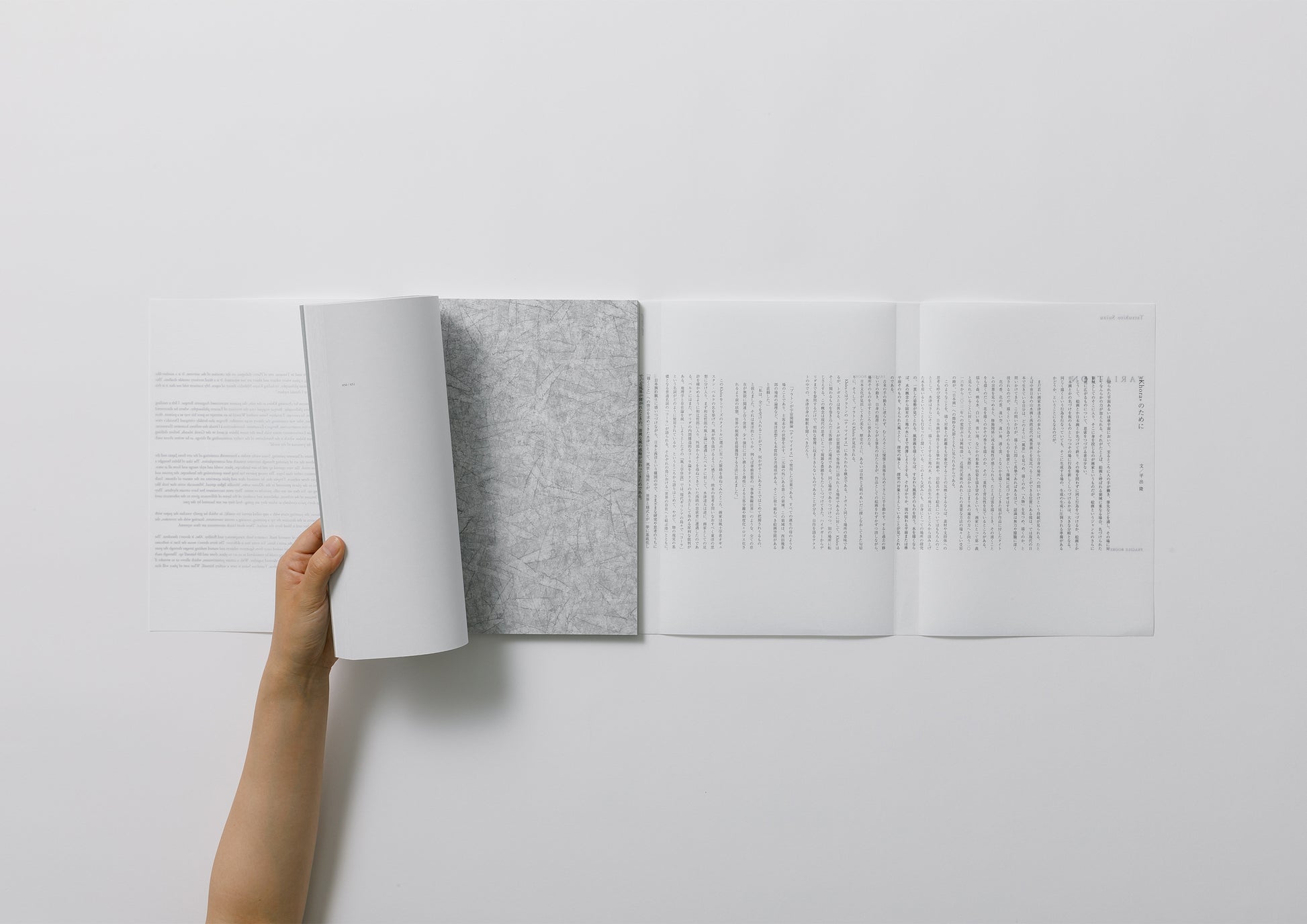

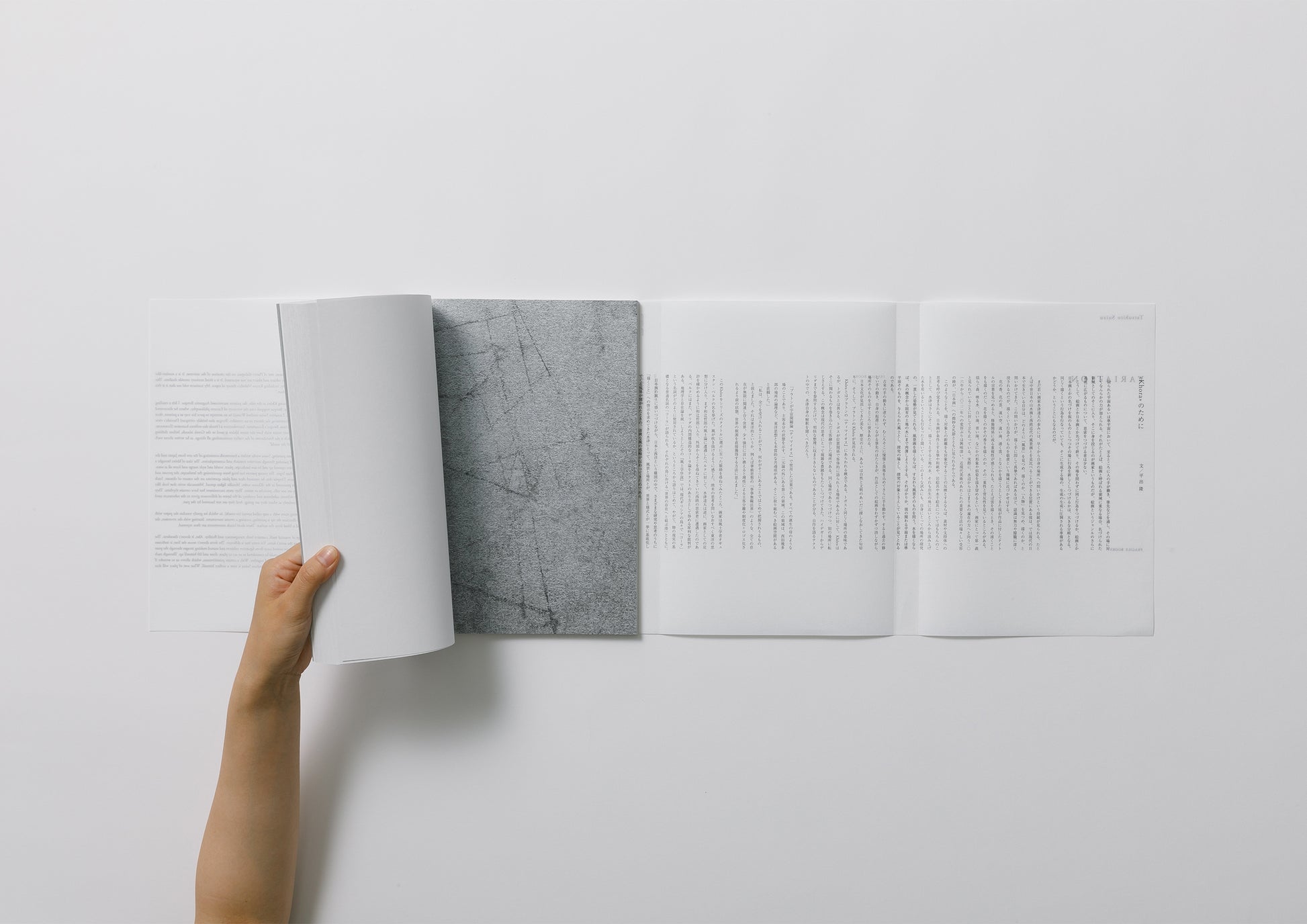

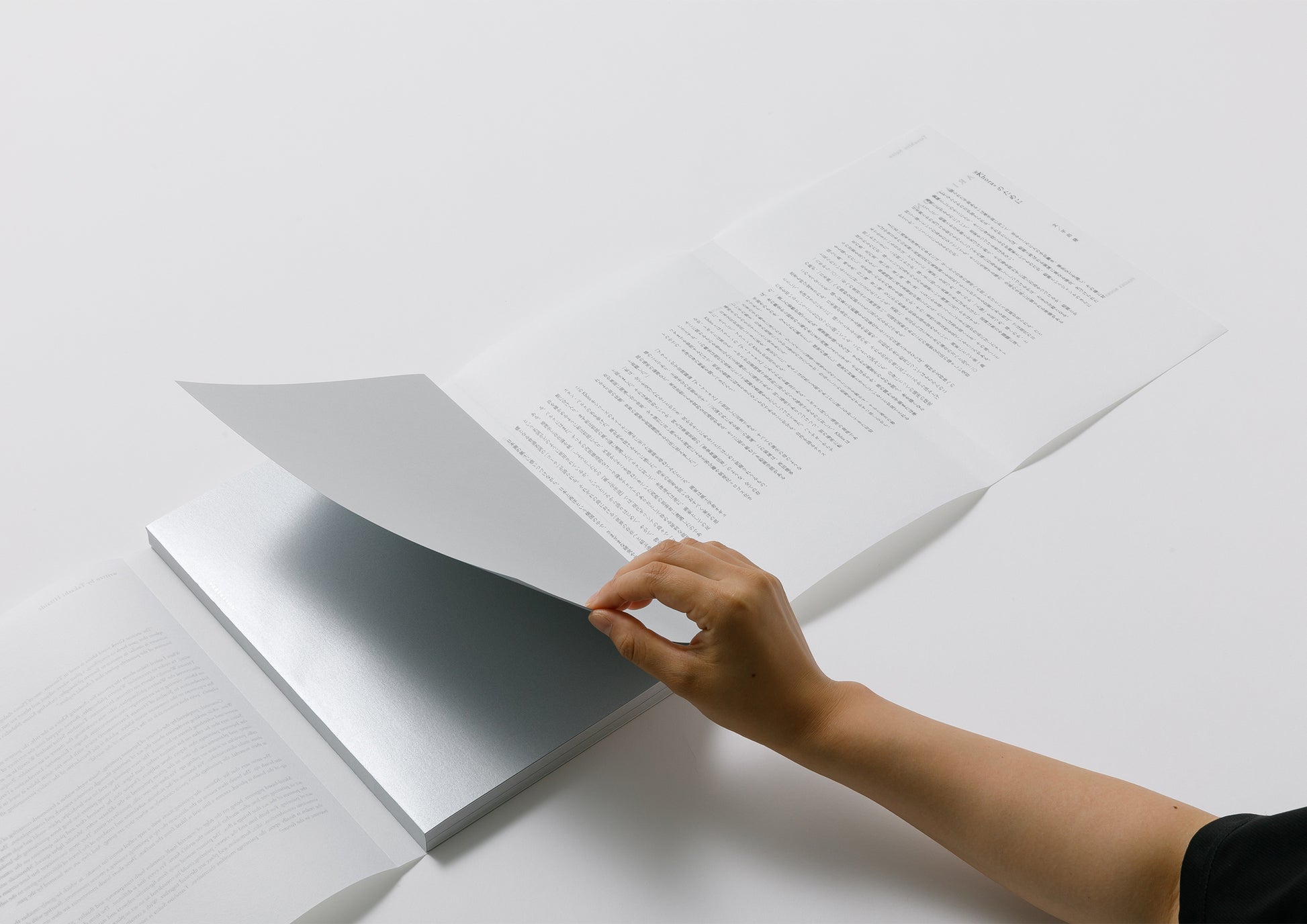

- 2C offset printing in black and silver/ 墨と銀の2C オフセット

- Materials

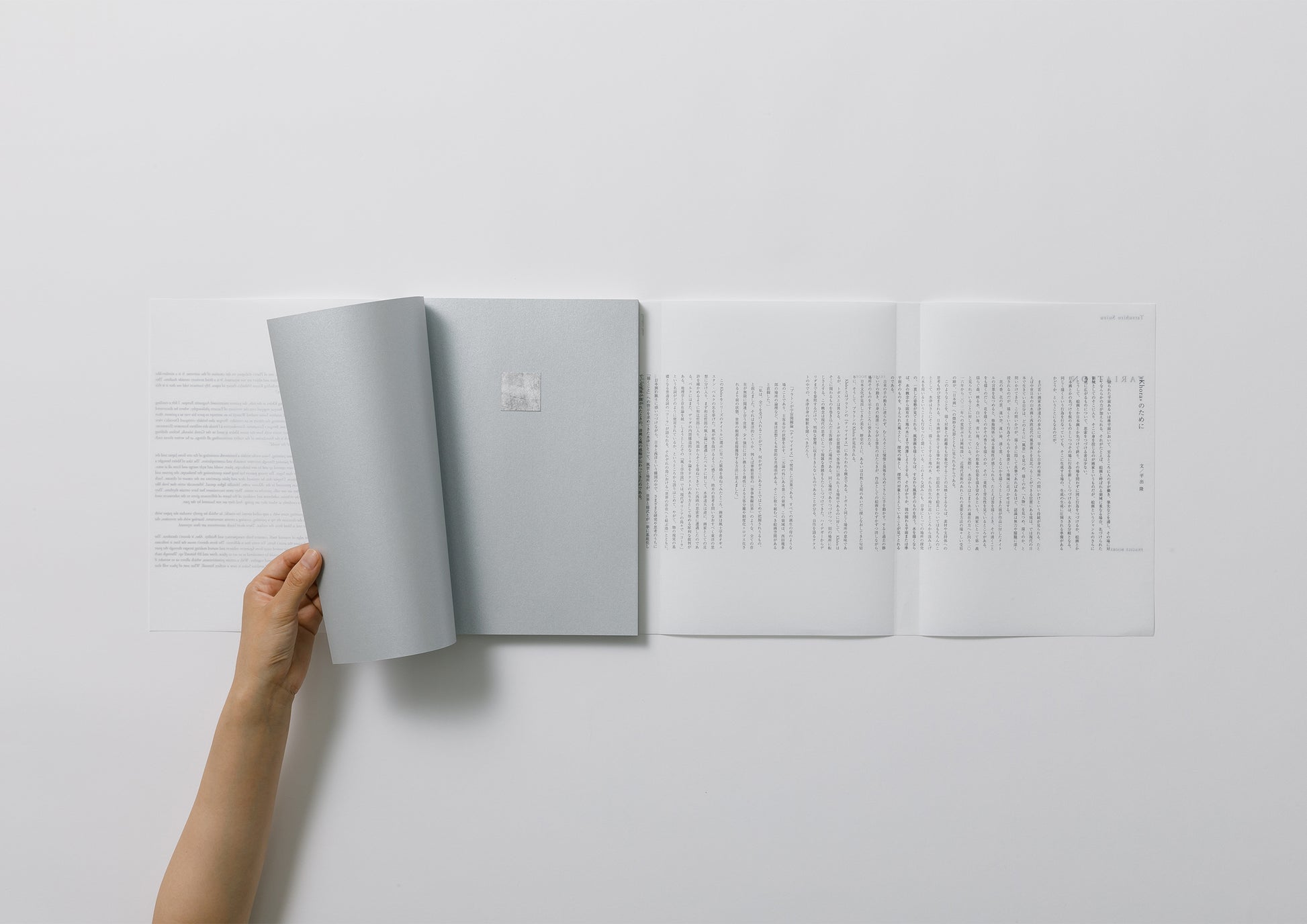

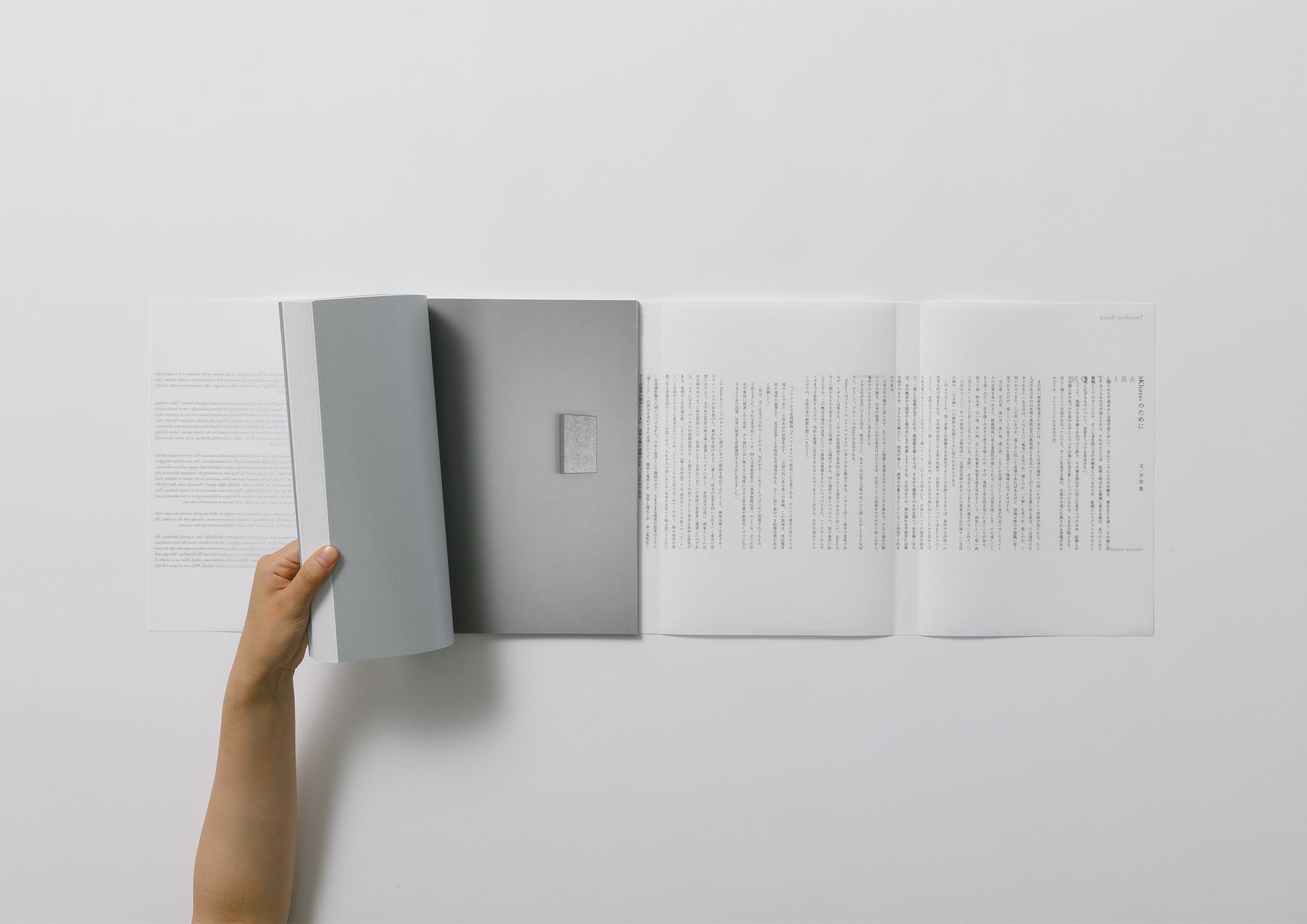

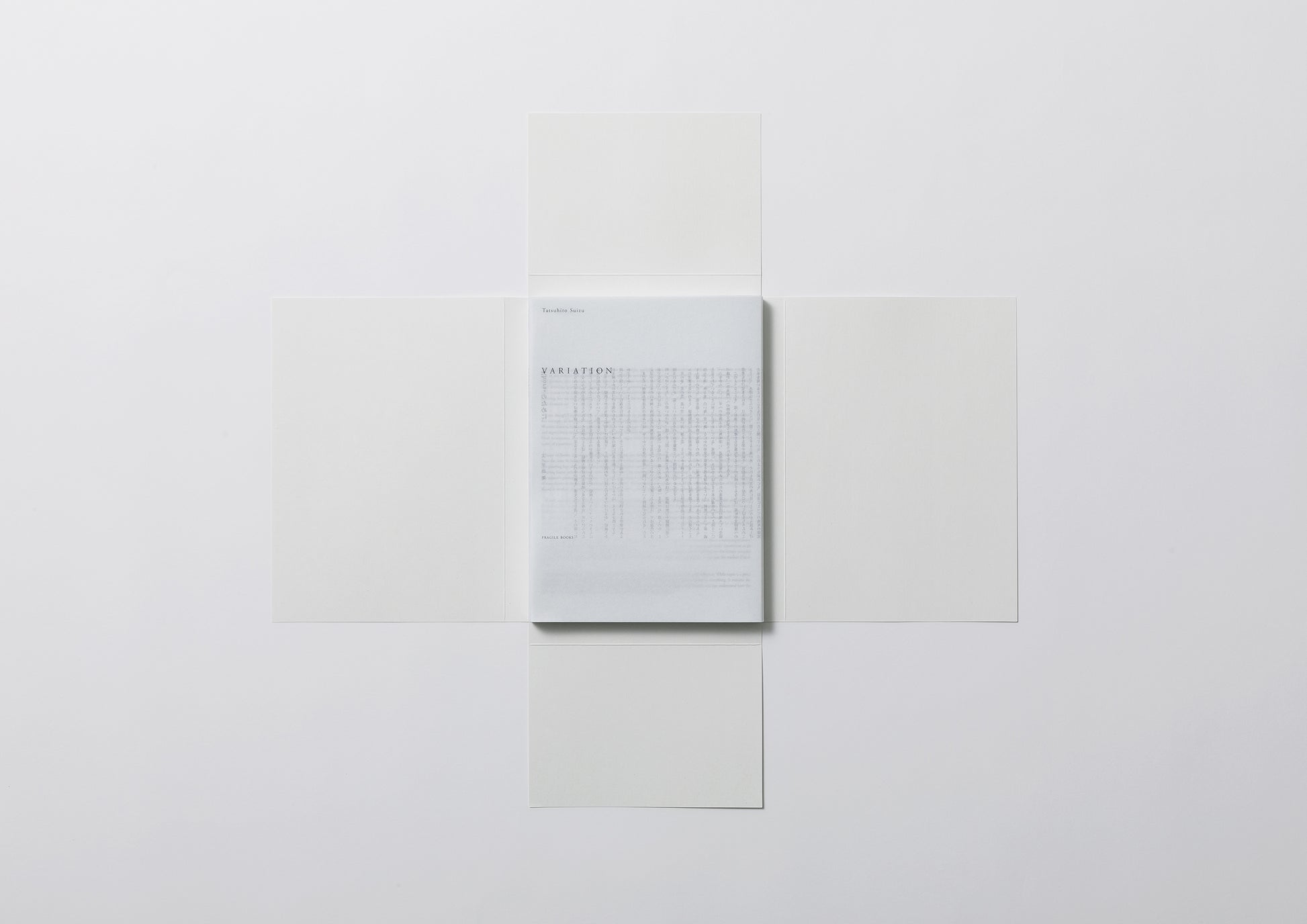

- Main paper: b7 Bulky 4/6 90.5kg, Cover Paper: Star Dream Silver 4/6 88kg, book jacket: MBS Tech #100 Sleeve paper: bulky ball (white) 270g/㎡ / 本文用紙:b7バルキー 46判 90.5kg 、表紙用紙:スタードリーム シルバー 46判 88kg 、カバー用紙:MBSテック #100 スリーブ用紙:バルキーボール(白)270g/㎡

- Edition

- Limited edition of 500 copies / 限定500部 , Edition number 1 to 15 are Special Editions with box / 内、1番から15番までは特装箱付きのスペシャルエディション

- Condition

- New

- ISBN

- 9784909479075

Foreword: Takashi Hiraide, English translation: Futoshi Miyagi, Editorial assistant: Ichika Tagawa, Box design for special edition: Akie Tsuzuki, Bookbinding advisor: Manabu Iwase, Printing director: Norio Kobayashi, Printing: TOPPAN Colorer Inc., Binding: Shinnihonshikou co.,Ltd / 序文:平出 隆、翻訳:ミヤギフトシ、編集協力:田川いちか、特装箱:都筑晶絵、造本協力:岩瀬 学、プリンティングディレクター:小林則雄、印刷:TOPPANクロレ、製本:新日本紙工

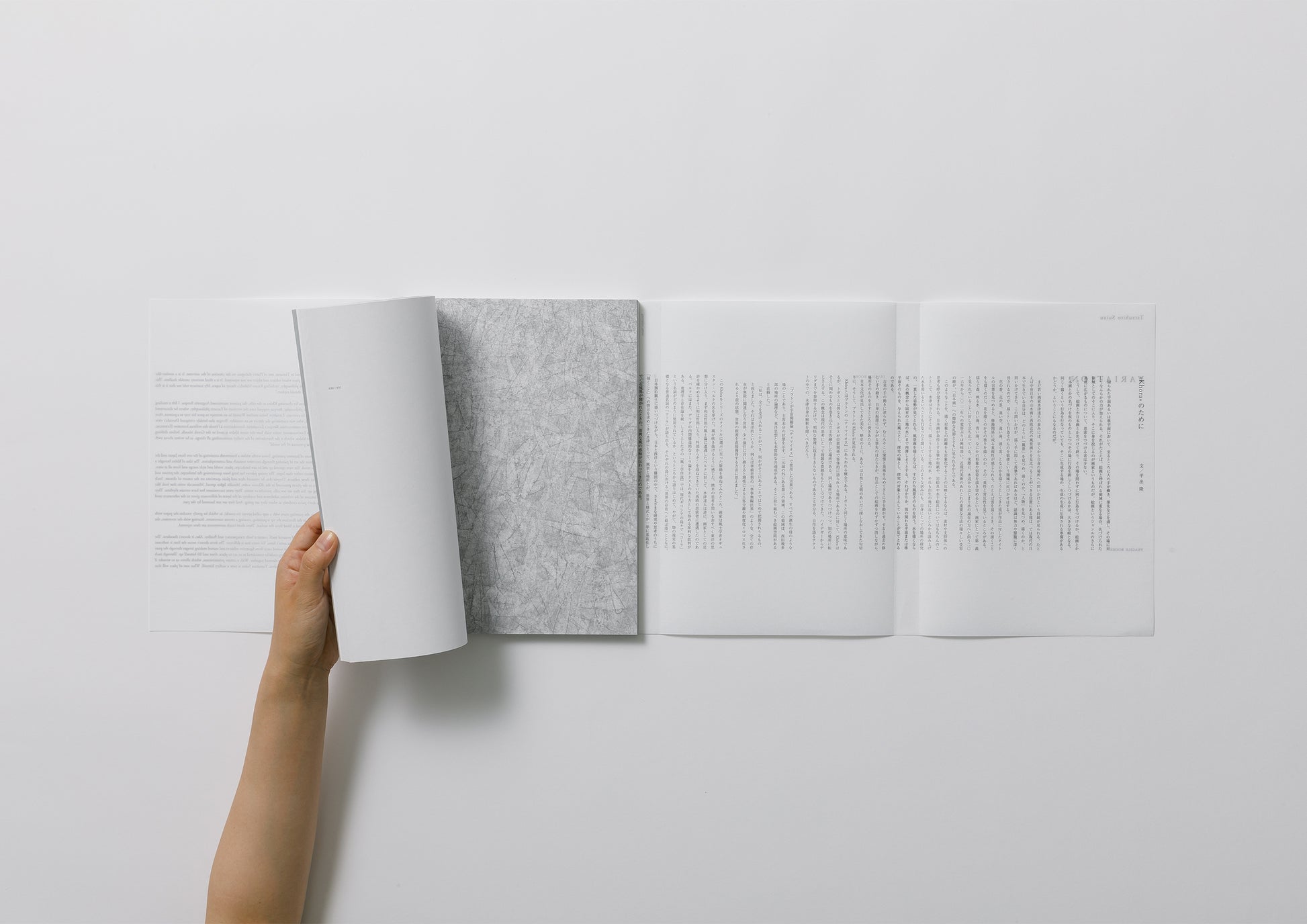

Cracks and blurs become part of the scenery of painting.

Metallic light spreads. Microscopic units that are like cells, particles, or stains are piled up. But they are not cells, particles, or stains. They look irregular, but they have rhythm. This painting does not point out the path of vain, nor does it drag on the past.Takashi Hiraide (From the preface of this book)

-

This is the first collection of works by Tatsuhiro Suizu , who has left the world of Japanese painting and is exploring new horizons. It includes 80 full-size works from his series "Khora," which is made entirely from ink and aluminum.

The number of copies issued is limited to 500. All copies will have a serial number. Of these, no. 1 to no. 15 are special editions that contain an original work and book in a special box made by bookbinder Akie Tsuzuki.

Here is the interview with the artist.

-

What was the origin of this series of paintings?

Freedom from gravity, perhaps?

How can I do this? I searched for my own method through trial and error. I began to seek works that opened up further, from realistic depictions of real scenes to imaginary landscapes.

Cracks and blurs are also a part of the scenery?

Yes. Originally, Japanese have found scenery in the surface of tea bowls or in the smudges of ink. It is precisely in these coincidences that transcend human intervention that we have sensed indescribable beauty. If that is the case, then surely it is possible to arrive at a landscape without painting it? That is what I began to think.

The essence of painting is not in the "subject" but in the "way of painting." So all that remains is the act of painting. That's what I realized.

So the landscape does not require a specific "place" anymore.

There is no longer any need to depict a space that is based on a specific place.

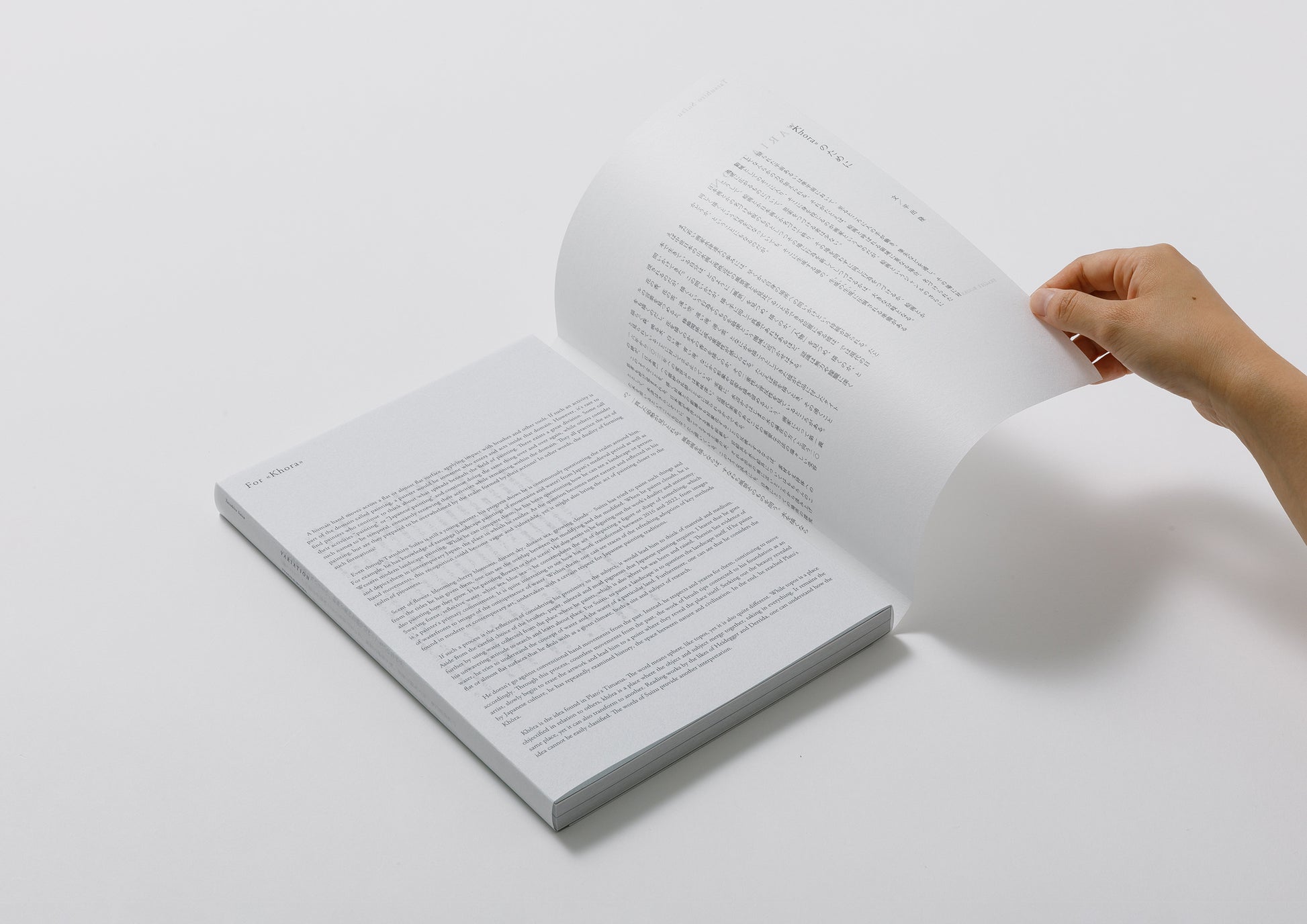

The title of the series of paintings is "Khora " is a phrase used by Plato in his cosmological treatise, "Timaeus," and refers to the motherly place from which all things are born.

It is a word that comes from ancient Greek and refers to a state in which the subject and object are undivided. In other words, it is a state in which there is no division between me and the rest of the world, and the subject and object are fused together.

Like when you're just listening to music absentmindedly?

That's right (laughs). In Japan, there is the logic of place of Kitaro Nishida, and there is an essential commonality with Eastern thought. I intuitively felt that there was a pictorial space to tackle there. The only materials I used were aluminum, which has become mass-produced through modernization, and ink, a traditional material of the East. I layered them repeatedly using Chinese brushwork.

Unintentional ink marks fill every corner of the screen.

The scenery changes in countless ways depending on the viewing angle and the lighting. The state of mind from which one faces it also produces countless variation s. These discontinuous variation s blend together binary concepts such as East and West, culture and civilization, individuality and wholeness.

Even this book has undergone numerous revisions, resulting in discontinuous variations.

I'm glad that my first collection of works has turned out this way. It's truly a book that feels like a landscape.

◉About the product

The sleeve case for this product is made of paper containing long fiber recycled paper. Enjoy the different expressions that come from the unique characteristics of the material.

Profile

Tatsuhiro Suizu

Born in Hiroshima in 1987. Graduated from Tokyo University of the Arts with a Master’s degree in Japanese Painting in 2013. In 2013, participated in the reproduction project of Ban Dainagon Emaki. Completed the Omine Okugake Shugyo pilgrimage in 2016 and 2018. Major solo exhibi- tions include Traces (Entoku-in Temple, 2025) and Once Visited (Nihonbashi Mitsukoshi Main Store, 2022).